鉄道唱歌 東海道編(熱田神宮の歴史など)について、鉄道に詳しくない方にもわかりやすく解説してゆきます!

↓まずは原文から!

三種の神器の一つなる

その草薙の神つるぎ

あふげや同胞四千萬

さらに読みやすく!

三種の神器の 一つなる

その草薙の 神つるぎ

あおげや同胞四千万

さあ、歌ってみよう!

♪さんしゅのじんぎの ひとつなるー

♪そのくさなーぎの かみつるぎー

♪あおげやどうほう しせんまん

浜松駅→舞阪駅→弁天島駅→豊橋駅→蒲郡駅→岡崎駅→南大高駅→大高駅→熱田駅→名古屋駅→岐阜駅→大垣駅→関ヶ原駅→米原駅

※鉄道唱歌に関係ある主要駅のみ抜粋

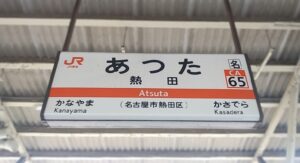

熱田駅(名古屋市熱田区)へ到着

- 大高駅

- 笠寺駅

を過ぎると、熱田神宮の最寄り駅である、熱田駅(愛知県名古屋市熱田区)に到着します。

厳密には、名鉄名古屋本線の神宮前駅の方が最も熱田神宮の入口に近いため便利になります。

ただし、JR東海道線においては、やや北にある熱田駅が最寄り駅となります。

熱田駅(愛知県名古屋市熱田区)

熱田神宮を参拝

「三種の神器」の1つ「草薙の剣」が祀られる神社

熱田神宮とは、いわゆる

- 「三種の神器」

の一つである、草薙剣が祀られている神社です。

ヤマタノオロチの尻尾から出てきた、草薙の剣

草薙剣とは、島根県の奥出雲の方で、かつて斐伊川の上流で素戔嗚尊(スサノオ)がヤマタノオロチを倒した時に、尻尾から出てきた剣です。

ヤマタノオロチとは、日本神話に登場する、頭と尻尾が8つある怪物のことです。

斐伊川とヤマタノオロチについては、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「草薙の剣」で敵を追い払った、焼津

この草薙の剣で草を薙ぎ倒し、敵を追い払った場所を、「(剣で)焼き払った港町」ということで、焼津(静岡県焼津市)という地名の由来になっています。

詳しくは、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

「三種の神器」とは?

ここで「三種の神器」とは、

- 草薙の剣

- 八尺瓊勾玉

- 八咫の鏡

のことです。

なお、

- 八尺瓊勾玉は、東京都千代田区の皇居に

- 八咫の鏡は、三重県伊勢市の伊勢神宮に

それぞれ存在していると言われています。

三種の神器はあまりにも神聖であるため、天皇陛下ですら(三種の神器を)見てはならないと言われています。

歌詞「あおげや同胞四千万」とは?

歌詞にある

というのは、当時(明治時代)の日本の人口が約4,000万人だったことからきています。

- あおぐ(仰ぐ):尊ぶ、尊敬する

つまり、日本人全員で、草薙の剣を尊ぼう、というような意味になるでしょう。

鉄道唱歌が作られた明治時代は、今よりも「天皇崇拝」「軍事的な思想」が強かった時代ですから、こうしたちょっと「国民一丸となって戦おう」みたいな歌詞になってしまっているのかもしれません。

現代の我々からするとちょっと馴染めない価値観ですが、時代が時代なので、それはある意味仕方ないでしょう。

熱田周辺の歴史・みどころ

東海道最大の宿場町・宮宿で栄えてきた名古屋

もともと愛知県名古屋市は名古屋城の城下町であり、また熱田神宮の前にある宮宿のある町としても栄えました。

熱田神宮の前には宮宿という宿場町がありました。

宮宿は、江戸時代の東海道五十三次における、全53もの宿場町のうちの1つです。

宮宿は、東海道最大の宿場町ともいわれ、最大で約240もの旅籠があったと言われています。

旅籠とは、庶民が泊まるための宿場のことを言います。

その宿泊費の相場は、現在価値でだいたい3,000円~5,000円ぐらいだったと言われています。

伊勢国・桑名までを海上で結んだ「七里の渡し」

宮宿みやしゅく△には、熱田神宮へ通じる道が存在しています。

また、これから伊勢国の桑名(三重県桑名市)まで続く海上のルートである 「七里の渡ししちりのわたし」を控えた旅人たちで賑わいました。

熱田神宮の近くには、この「七里の渡し」の跡があります。

「七里の渡し」とは?

七里の渡しとは、名古屋・熱田神宮の付近から船出して、海を渡り、三重県桑名市に至る7里(約28km)に及ぶ海上のルートです。

なぜ七里の渡しがあるのかと言うと、いわゆる木曽三川によって橋をかけるのが困難だったからと言われています。

木曽三川とは?

木曽三川とは、

- 長良川

- 揖斐川

- 木曽川

という、とても大きな3つの川です。

なぜ橋がかけられなかったのか?

これらの川はとても大きいので、橋を簡単にかけることはできませんでした。

仮に橋をかけたとしても、昔の技術では嵐や豪雨で川が氾濫したときに、簡単に流されてしまっていたのでした。

そのため「橋を最初からかけずに、海上を船で人を運べばいい」という考えのもとに生まれたのが、七里の渡しでした。

荒天時、舟がよく揺れて敬遠された「七里の渡し」

しかし、七里の渡しは天気もよく荒れ、波で船が揺れるため、船酔いをする人達も多く、そうした人たちからは敬遠されていました。

そのため佐屋街道と呼ばれる、やや内陸の道がありました。

佐屋街道は、現在の愛知県愛西市あたりを通るルートであり、関西本線・近鉄線のやや北を通ります。

熱田神宮からは名古屋へ

名古屋へはあと少し

熱田神宮の参拝が終わり、そのまま名古屋市街地へ戻りたい場合は、冒頭で述べたように、名鉄名古屋線「神宮前駅」から乗って帰るのが便利です。

しかし、以下は便宜上、再び熱田駅から鉄道旅を再開する前提で書きます。

中央線との合流点・金山駅

熱田駅を出ると、中央線との合流点である金山駅(愛知県名古屋市中区金山)に着きます。

金山駅は中央線との合流点であり、東京駅から東海道線に乗ってはるばるここまで来られた方にとっては、本当に久しぶりに中央線と再会するということになります。

中央線と金山駅については、以下の記事でも解説していますので、ご覧ください。

次回は、名古屋の話題

金山駅を出ると、次はいよいよ名古屋駅へ到着します!

コメント